平成30年11月18日日曜日。今年も越中富山ふるさとチャレンジ(第13回)の検定日がやってきました。

↓昨年(2017年)の検定日の日記はこちら

秋晴れで行楽日和の日曜日。11月中旬にしては暖かい富山市内。

検定会場の富山県民会館に向かう前に、富山城に向かって合格祈願してみたりして。

今年も昨年同様、中級・一般のダブル受検。

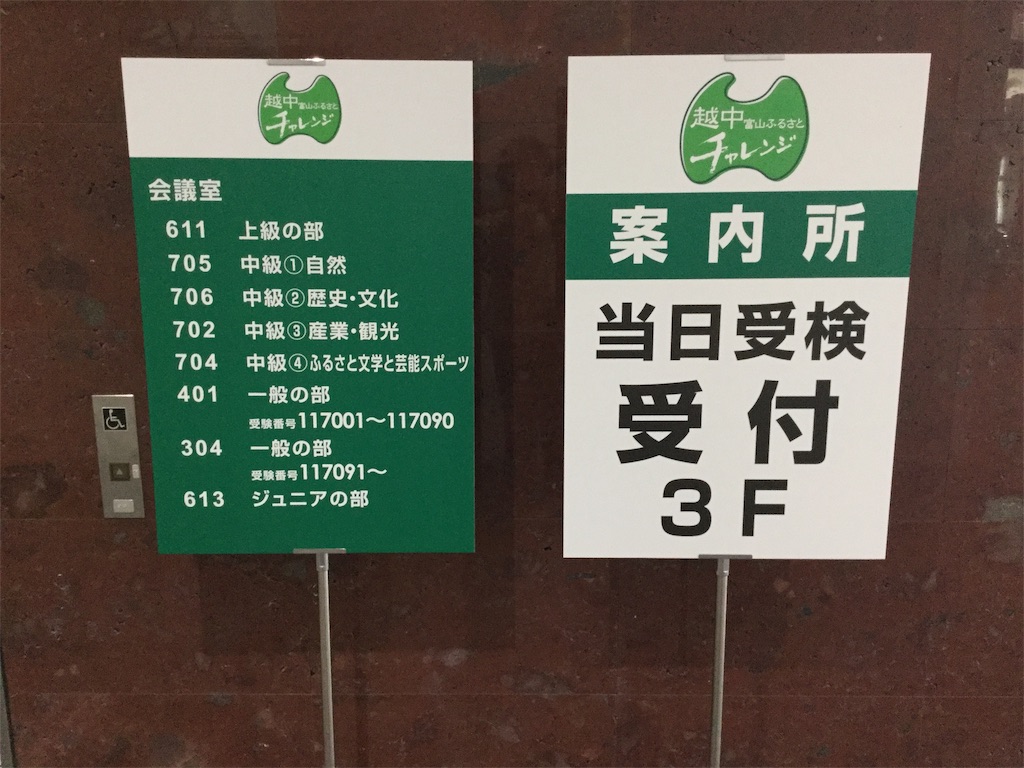

1階のエレベーター前にあった案内。当日受検も可能なので、散歩がてら受検してもOK。

こちらが問題用紙と受検票。回答はマークシート方式なので、もしかしたらヤマカンでも合格できるのかもしれませんが…勘ってなかなか当たらないものです。

昨年同様、昨年参加した体験型検定バスツアーでいただいた五箇山荘の杉えんぴつで受検。マークシート塗りつぶし用鉛筆として重宝してます。芯の硬さもBなので、HBより塗りつぶしやすいのです。

午前:中級の部(産業・観光)受検

中級は部門別に部屋が分かれています。富山会場の産業・観光の受検者数は20名前後ほど。検定が趣味のようなシニアの男性が多い印象。「ここはシニアの部の教室?」と勘違いしそうなほど。

女性は数名と少なく、若い人は見当たらず。もしかしたら教室内で最若年だったのかもしれません。

今回は前回以上に解けなかった感覚。昨年よりも勉強時間の確保がむずかしかったため、過去問の振り返りが疎かになっていたことがかなり致命的。

100問中確実に回答できたのは56問(昨年より13問も少ない)過去問で解いたことがあるのに正解を思い出せないという悔しいパターンが多数。

その年の時事問題も出るとは言え、基本はやはり過去問ということを改めて痛感。

スタンプ&体験型の30点加点で合格は間違いないですが、加点しても満点には届かないかもしれません。

初受検だった昨年は途中退室するかしないかの葛藤がありましたが、今年は全問回答しマークミスがないか再確認して、終了時間30分前には途中退室。

昼食タイムの過ごし方

県民会館周辺は食事できるお店も色々あります。しかし午後の一般の部に備えたかった私はコンビニで買ったパンをかじりながら、午前の部で分からなかった問題の確認作業へ。

中級で出題された問題が形を変えて一般で出題されることもよくあるので、中級問題の再確認は必須です。

午後:一般の部

昨年と同じ100名ほどの大人数を収容する広い部屋での受検。

午前の中級とは真逆で学生や20代の若者が目立ちます。「ここはヤングの部の教室?」と勘違いしそうなほど。男女比も半々ほど。

試験開始後にカシャカシャと数回カメラ音。新聞掲載用の受検風景の写真撮影がされていた模様です。もしかしたら今日の朝刊に自分も写っているかもしれません??

中級の部で苦戦したあとに一般の部を受けると、とてもスラスラと解けるように感じられます。回答に悩む問題がほとんどない。

100問中確実に回答できたのは76問(昨年よりも5問少ない)。不確実な24問の中でも、ある程度アタリをつけて回答したものが半分ほどなので、もしかしたら加点なしでの90点台も狙えるかも?

こちらも終了時間の30分前には途中退室しました。

検定会場に物販ブース登場!!

各受検教室の入口に「県民手帳3階で販売してます」と案内の張り紙があり、気になったので検定終了後に3階に立ち寄ってみました。

きときとくんも、ふるさとチャレンジを応援。

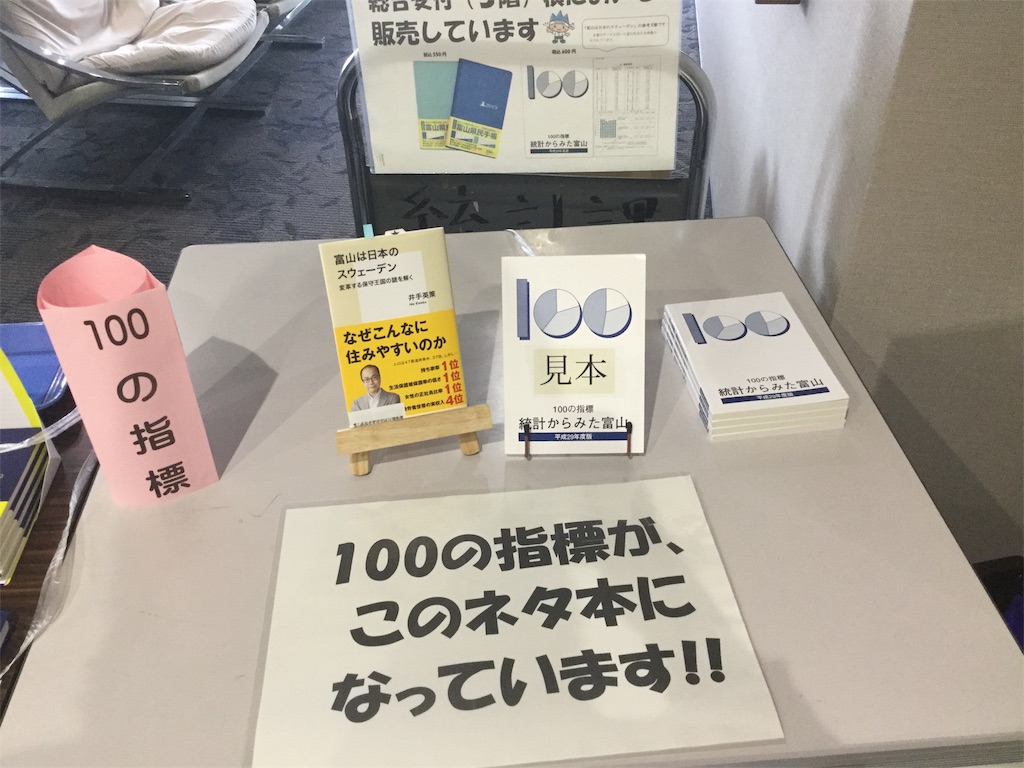

県民手帳だけではなく、『統計からみた富山』も販売!

富山は日本のスウェーデン 変革する保守王国の謎を解く (集英社新書)

- 作者: 井手英策

- 出版社/メーカー: 集英社

- 発売日: 2018/09/21

- メディア: Kindle版

- この商品を含むブログを見る

県民手帳は購入済みだったので、持ってなかった統計本を購入。おまけとして『ポケット統計2018』『目でみる富山の統計』もいただきました。これで来年の越中チャレンジ対策もバッチリ?!

物販ブースの登場は他の会場ではなかったらしいので、富山会場だけだったのかもしれません。越中チャレンジの参考書や検定関連の書籍もあれば、帰りに購入する人は更に増えそうな気がします。

検定対策で使える書籍はいろいろありますが、一番使いやすいのはやはり基本となる公式参考書。薄いながらも検定に出るポイントがまとめてあり、4択の練習問題もページ毎についています。

やさしく学ぼうふるさと富山―郷土検定越中富山ふるさとチャレンジ公式参考書

- 作者: 北日本新聞社

- 出版社/メーカー: 北日本新聞社

- 発売日: 2013/08/01

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログを見る

こうして今年の検定も無事終了。そしてその後は…そのまま仕事に向かいました(休みとれなかったので)

検定翌々日(11月20日)の北日本新聞に全問題&解答が掲載されるので、自己採点は火曜にということで。

↓自己採点してみた日記はこちら